2011年5月 9日(月)

原発公害 =これからの不安を共有して=

医療の現場で、放射性同位元素やX線を扱いながら仕事をしている。長い間の仕事となった。その中で何時も思うことは安全で体に良いという放射性物質や放射線はこの世の中には存在しないということです。だからそれらを活用するときは空間と線量には厳密な規定がある。

今の私どもの生活空間は、量的には差があるとはいえ、危険物が広く存在し不安に満ちあふれたものだ。原発公害環境と呼べる。

科学者の端くれとして、国際的な基準、日本社会基準は理解できる。毎日各地の線量をチェックしてもいる。正直言って不安を何時も抱えている。安全基準というのは危険指標と同じと思う。

桑野協立病院の職員は、命の危機に直面しながら、放射線のことを気にしながら、自分の子供達を仮設の保育所に預け、懸命に復旧作業に当たった。今も同じだ。

避難者の支援に当たり自分が被災者であるということを忘れてもいた。少し落ちついた今になっても不安だ。大きな不安の一つは子供達は大丈夫だろうかということ。

私にも成人した子供達と年少の孫がいる。この地域で生活しているので不安は皆さんと同じだ。家族みんなが原子力博士になった。

私はこれから後も体の動く限りこの病院に留まってみんなと一緒にこれらの不安を共有したいと思う。この共有するという原則に医療生協が定めた患者の権利章典を据えたい。原発公害の中では我々もまた患者である。どうであろうか。

私どもが復旧し復興しようとしているのは建造物だけではない、人と人との熱い絆だ。

丁度30キロライン上で農業を営んでいる私の兄が今年は米を作りたくないという。地震雷よりも怖いと思っていた親父代わりの兄の涙を初めて見た。悔しいのであろう。

こんな思いも含めながら、何時かみんなでここで働いていてよかったと喜び合える日を自分たちの力で呼び寄せたい。 (みんなの健康特集号から)

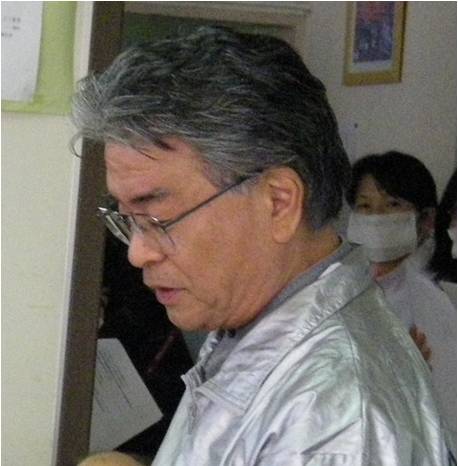

院長 坪井正夫

![]()