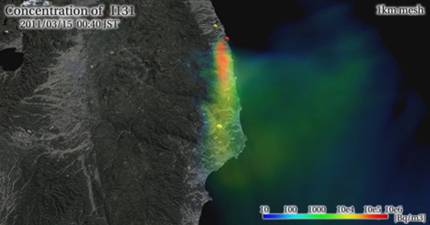

原発事故により飛散した放射線ヨウ素による1歳児の甲状腺被曝量(等価線量)は30ミリシーベルト以下がほとんどだったとする推計結果を放射線医学総合研究所の研究チームが国際シンポジウムで発表した。国際原子力機関(IEAE)が甲状腺被ばくを防ぐため安定ヨウ素剤をのむ目安としている50ミリシーベルトを下回った。

最も高かったのは、いわき、双葉、飯館の3市町村で30ミリシーベルトで、次いで南相馬、広野、大熊、浪江、葛尾の5市町村が20ミリシーベルト。楢葉、富岡、川俣の3町村は10ミリシーベルト、県内の他の地域は10ミリシーベルト未満だとのことである。

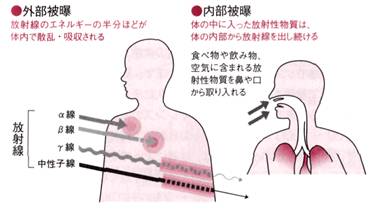

推計方法は、事故直後の実施した約千人の甲状腺検査の実測値、WBC検査による全身

内部被ばく線量、放射性物質の拡散予測を組み合わせて算出したとある。

国は正確な情報を開示すべき!!

NHK「消えたヨウ素131を追う」でも報道されているように、事故直後に大量に放出さ

れたヨウ素131による初期被曝の状況が空白になっている。米軍への情報提供や国際会議への発表ではなく、国民に爆発直後からの正確な汚染状況を情報開示すべきである。汚染状況に応じた健診や検査体制を具体化するべきと考える。昨年から福島県中通り地域の18歳以下の甲状腺エコー検査が始まり、郡山は10月から始まった。しかし、ヨウ素131が大量に流れたいわきは、これからである。さらに言えば、福島だけでなく、茨城や宮城県は大丈夫なのか心配になる。どうして正確な汚染状況に基づいて対応できないのか。

放射能の健康影響はないという立場を改めよ!!

現在、福島県で県民健康管理調査と健診が進められている。しかし、これらを進める考えの基本に、今回の原発事故での放射能による健康影響はないという事が据えられている。目的は、県民の放射能への不安の解消においていることが大問題である。甲状腺への影響も、出ても4,5年後、予後も良いということで、今回の内部被ばくが「人災であり」国と東電に加害責任があり、万全の態勢で臨むという根本的姿勢が感じられない。県民の健康管理やWBCによる検査をはじめ、食品の検査等について自治体に任せ、国としての責任を具体化した法制度は、一つもないのが現状である。日本という国は、おかしな国である。

(福島民友1月26日付け)