3・11を忘れない 今何が起きているのかを伝え続けることで!!

西部包括支援センター 白石 好美

福島第一原子力発電所が爆発した約2か月たったある日、桑野協立病院前に流れる川のほとりに佇み摘み草をした花一輪をもったKさん(80歳)を見かける。毎日、毎日同じ場所に佇んでいた。気になり声をかけと「私は原発事故のために富岡から避難し、近くのアパートで暮らしいている。息子夫婦と避難してきた。毎日、夫と家の中に閉じこもりになっている。外にも容易に出れない。お喋りする人もいない。」涙を流しながら話をしてくれた。私にとってはこの原発事故が起きてから初めての避難者の方との出会いだった。

「心細かった。寂しかった。早く富岡に帰りたかった。周囲には誰ひとり知っている人がいないことの不安、先のみえない毎日と不安でいっぱいだった。」

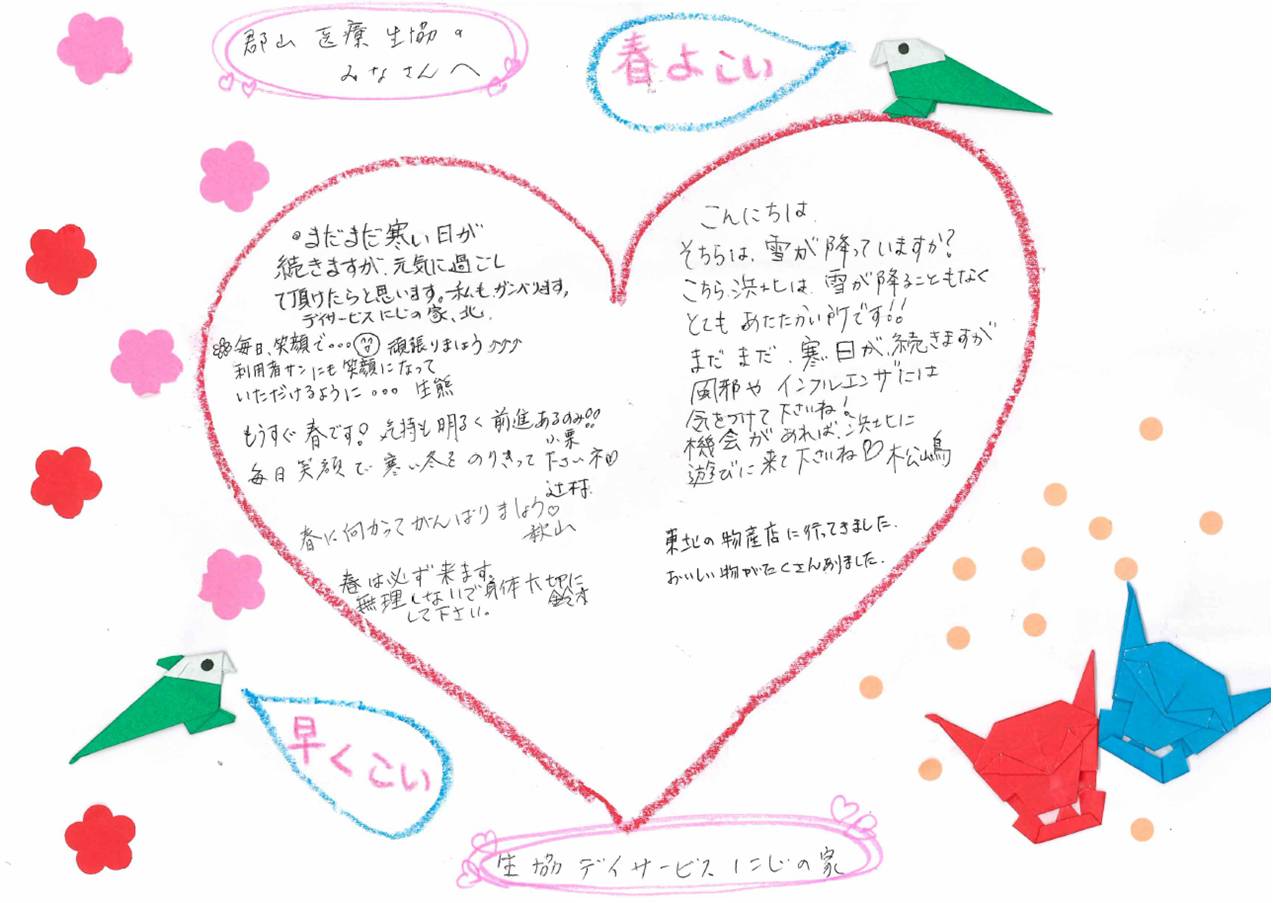

後になってその時の心境をはなしてくれた。「心細かった。寂しかった。早く富岡に帰りたかった。周囲には誰ひとり知っている人がいないことの不安、先のみえない毎日と不安でいっぱいだった。」その後、同郷の人がいる所へ行きたいと富田の仮設住宅へ転居した。しかし、そこは仮設の住宅。狭い空間のなかでの暮らしは息が詰まるようだと。同郷の人がいるところへと転居してはきたが、話をする人がいない。閉じこもりになっている人が多いと聞く。洗濯干し台もなくご主人が手作りで作る。家の中の棚も手作りで作りなんとかやりくりをしている生活。故郷には戻れないとわかっていても、帰りたい! 何度か転居後の仮設住宅を訪問し話を聞かせて頂く。訪問するたびに胸にせまるものを感じる。ただただ、聞くことしかできなかった。

自分には何ができるのだろうか?

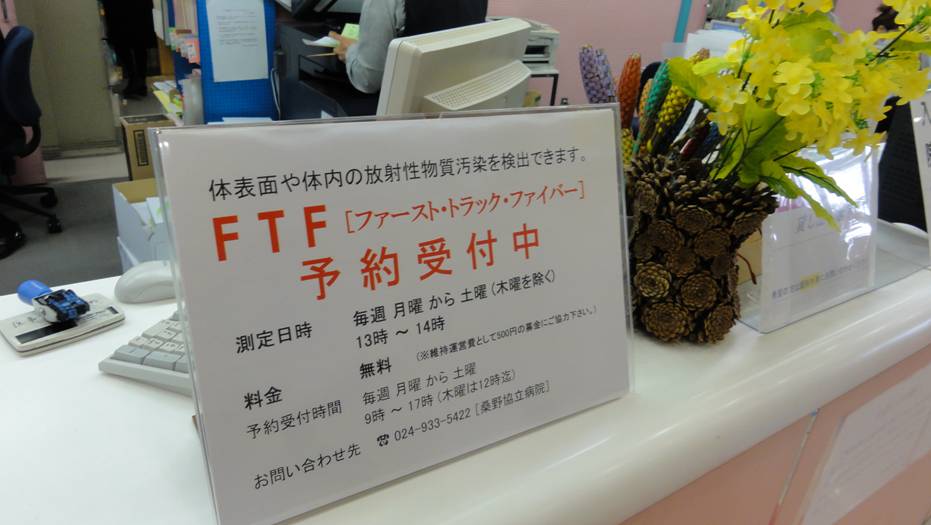

自分には何ができるのだろうか? 避難元市町村関係者からは、閉じこもりの生活者が多いこと、そして認知症の進行に繋がっていること、うつ病の発症者が増えていることなどの情報が入る。何かできないか?同じ頃桑野協立病院を受診している避難者70名の方は今どんな生活をしているのだろうか?同じように不安な生活を送っているのではないだろうか?そんな想いが過ぎり、自宅訪問活動へと繋げた。私が出会った二人めの避難者Sさん。福島第一原子力発電所に30年勤務し、3月11日も仕事中に事故に遭った男性(55歳)。訪問当時は毎日酒を飲み、身も心もボロボロに疲れ果てていた。喘息発作がありながら煙草を吸い、「俺はなんで生きてんだろう。みんな事故後の処理で頑張っているのに・・俺はなんにもできないでいる」と涙を流しながら訴えてきた。「原発廃炉、原発反対・・はわかる。けど、俺たちのことも考えてほしい!」私には衝撃的な言葉だった。事故後の処理で働いている人のことなど考えてもみなかった。何も知らなかった自分はSさんに対し申し訳ない思いで一杯になった。

この地で生きていくことはどんな意味があるのだろうか?

3月11日震災・原発事故が起き、震災の傷にさらに放射能の不安に曝され、不安を抱えながらも放射能が降り続く福島の地で生きていこうと決心した自分のなかに、忘れていたことがあった。放射能は自分だけのことではない。原発事故は、放射能はつくり出された社会問題であると。定期的に全国から暖かい支援物資が届き当たり前のように受け取っている自分がみえた。この地で生きていくことはどんな意味があるのだろうか?このお二人に出会うことで改めて考えさせられた。そして、福島第一原子力発電所の爆発事故により今何が起きているのか?を伝え続けていくことが大事なことだと気付かされた。原発事故の後に起きている事実を言葉に代えて伝えていくことが自分にできることなら、そうしようと考えた。日々の生活に埋もれて忘れ去られることのないように!国・東電への訴えにつながると。みんな繋がってこの福島の地でどっこい生きてやろうと!