2013年2月 2日(土)

放射線防護学をふりかえる

被曝するということ

放射線を浴びても、何も感じることは出来ませんが、細胞のひとつひとつは被曝によって密かに傷つけられています。同じ発音をする「被爆」は原爆や水爆によって「被爆」した場合に用いられます。

被曝すると遺伝子が傷つけられる

放射線には種類があり、それぞれに性質も違い、体にもたらす影響も違う。共通していえることは、遺伝子を傷つけるため、細胞を「壊す」というよりも「変質」させてしまうことです。そのため、がんや白血病を引き起こすだけでなく、子孫にまで影響をもたらすケースがあります。また、被曝すると「活性酸素」が発生することも知られています。この活性酸素はとても強い反応性を持っているため、細胞膜や遺伝子にダメージを与えることが知られています。(多くの学説があります。また、遺伝子、遺伝、奇形、それぞれイコールではありません)

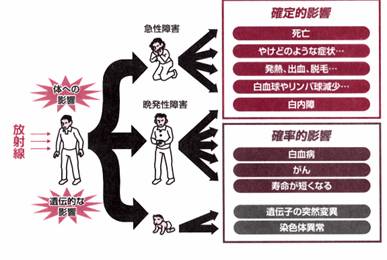

被曝の確定的影響と急性障害

100ミリシーベルトよりも強い放射線を浴びたときに限って、具体的な影響が解っていて、「確定的影響」といいます。確定的といっても、年令、性別、体の大きさ、等様々な違いによって影響が出る線量のレベルには(個人によって)違いがあります。

強い放射線を浴びると、吐き気やだるさ、下痢、脱毛、やけどのように皮膚が赤くなるなどの、症状が、数時間から数ヶ月ぐらいのうちに現れ、こうした短い時間で現れる障害は「急性障害」といいます。白内障も、高い線量を浴びたときに必ず現れる障害ですが、発症までに時間がかかるので、急性障害に入りません。

この確定的影響に対して、「障害が出る確率は何%くらい」というように、その影響を確率でしか示すことが出来ない「確率的影響」というものがあります。その場合、障害は長い時間がたってから現れるために、「晩発性障害」とよばれます。それは次回。

我々の頭の中では、この様な時なので、遺伝子、遺伝、奇形、ごちゃ混ぜになっていると思います。それぞれが違った意味を持っています。「ふりかえり」を進めるうちにはっきりと区別されることと思います。5年後10年後を健康被害ゼロでむかえるという「たった一つの目標」ですが、皆で学び、実践し、現実のものとしましょう。

「教科書 放射能正しく怖がる100知識 小出裕彰 他 監修 集英社」

![]()