2013年7月アーカイブ

7/18、深沢地区の長寿会主催で「核害学習会」を行いました。テーマは、放射能に立ち向かい、日常の食生活の工夫などについてでした。学習会の中では、郡山医療生協がこの2年間取り組んできたことをはじめ、見えない放射能にどのように対策してきたか、そしてこれからどのように考え、行動していくかなどについて話し合いました。食べ物については、「ちょっときにするだけで内部被ばくを防ぐ」ことができることなど長期間の対策についても触れ、こどもや孫たちに伝えていくことがこの地で生活していく上では大切ですと訴えました。特に参議院選挙前ということもあり、原発問題がいつのまにかエネルギー問題にすり替えられていることなどから、自分たちの街は自分たちで判断していくことの重要性も示し、確認しました。

(鹿又)

除染で騒がしく、暑くてバテバテのところ仲間に励まされ、力をもらいました。感謝です。

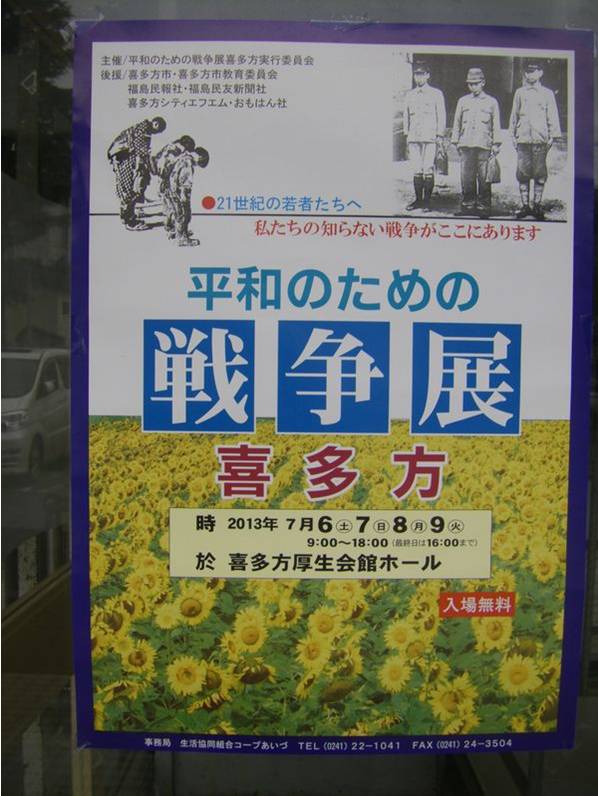

7月7日(日)、喜多方市で毎年開催されている「平和の為の戦争展・喜多方」にて、学習会の講師をしてきました。「マーシャル諸島探訪記?アメリカの核実験と福島原発事故?」と題して、1月に行ってきたロンゲラップ島の現状と、福島の今を関連付けてお話させて頂きました。質問では、現地調査をした詳しい内容や、今の除染基準の考え方など、多くの意見が出されました。専門的な内容について十分な答えができなかったことが悔やまれますが、核の被害のひとつの実情と、福島県の今を見つめ続けていこうという点を伝えられたかなと思います。ちなみに喜多方の戦争展には、毎年近くの小学校が授業の一環として見学に来るのだそうです。戦争当時の展示品や資料などを、実際に目で見ることはとても有意義だし、学校と連携したとりくみになっていることに学ばされました。

(組織部 小抜)

5月から、福島大学うつくしまふくしま未来支援センターが事務局を担っている、復興に関する人材育成を目的とした「ふくしま復興塾」に参加しています。12月までの隔週土曜日に開催され、講義とフィールドワークを実施し、最終的にはテーマ別に復興に関する地域課題を解決する企画や政策提言をチームでつくりあげるという内容になっています。

参加者は福島県内外(宮城県や東京、神奈川からの参加者もいます)の20代?30代を中心とした30名弱のメンバーで、一般企業、公務員、NPO法人、若手経営者、学生など幅広い分野の方たちと学んでいます。講義では、伊達市の除染のとりくみや、南相馬の復興支援、社会学の観点から見た福島の現状などなど、それぞれ現場で復興に携わっているリアルな経験を学ばせてもらっています。また、チーム別のとりくみとしては「コミュニティの再構築」をテーマに、地域課題のどこにスポットを当てるかという話し合いをしながら、事業計画をつくりあげようと作業を進めています。

参加していて今実感することは、日常業務で出会う事のなかった、様々な職種、背景、思いを持った人たちから大きな刺激を頂いているということと、自分の能力の低さ、視野の狭さを痛感し、とても良い経験をさせてもらっているということです。また一方では、多くの方たちと話をする中で、医療生協の強みと弱みを客観的に捉えたり、将来に向けた大きな可能性もぼんやり感じることができています。12月までにひとつでも多くのことを吸収して、職場に還元できるよう食らいついていきたいと思っています。

(組織部 小抜)

3.11から、2年4ケ月を迎えようとしている7月上旬、全町民が避難生活を強いられている「富岡町」の小中学校(三春町の休業中の工場・管理棟に仮校舎)訪れる機会がありました。

午後3時ちょっと前、お掃除の最中でしたが玄関付近の子供たちは私たちに気が付くと「こんにちわ!」と元気な声で応えてくれ、サッとスリッパを出してくれました。事前に教育委員会を通じてアポを得ていたためか、教頭先生はすぐに校長室へ案内してくれましたが、応接セットや立派な机などはなく狭い部屋に簡単な机が4つあるだけです。「2つの小学校とやはり2つの中学校そして幼稚園が一緒にお世話になっています」「本来なら合わせて1,500人の生徒数ですが、小・中それぞれ31人づつです」「体育館はなく廃校になっている中学校の体育館まで、往復1時間近くかけて行って体育の授業をしています」「小学校卒業後も、少人数では部活ができないからと避難先の中学校に行ってしまいます」各校長先生から話される実態は、私のこれまでの認識をはるかに超えることばかりです。

さらに、「親御さんも生業を奪われ仮設暮らしで先の見通しが立たず、無気力に陥っているのでしょうが、子供たちの無気力な現状が本当に心配です」「学校に通ってくるだけでも立派だと思います」と話は続き、あっという間に予定時間は過ぎていきました。

改めて、現状をしっかり認識することがどれほど重要か、そして郡山を含めた現状を外部に発信していくことが、今何にもまして求められていることを思い帰路につきました。

(宮崎明人理事)

7月11日(木)医療生協27番目の支部が結成しました。支部の名前は「さくら支部」

支部のエリアは主に久留米・名倉地域です。これまで9予定支部として主たる活動は少なかったのですが、2009年に当時の組織担当であった佐藤彰一さんが機関紙配付ルートづくりをすすめ、手配り配付率20%を70%まで引き上げました。さらに新しい担い手さんの横の繋がりをつくるための健康教室を開催し、支部づくりの基礎部分を築いていただきました。その活動の積み重ねから、今年度の総代会では9予定支部から理事を選出することになり、理事選出を地域の総代、配付担当者と相談し久保田豊実理事が選出され、一気に支部結成に向けた準備が行われ今回の結成となりました。

結成総会では支部役員(支部長;渡部武男さん)を選出し、これからの支部活動について確認されました。記念講演では浜田先生から「整形外科疾患について」の講話と、参加者の肩痛、膝痛などの悩みをその場で治療する実演もあり大好評でした。

支部結成はゴールではなくスタート地点であり、地域の組合員の要求をくみ上げ自主的活動ができるようにしていきたいです。

組織部 小島

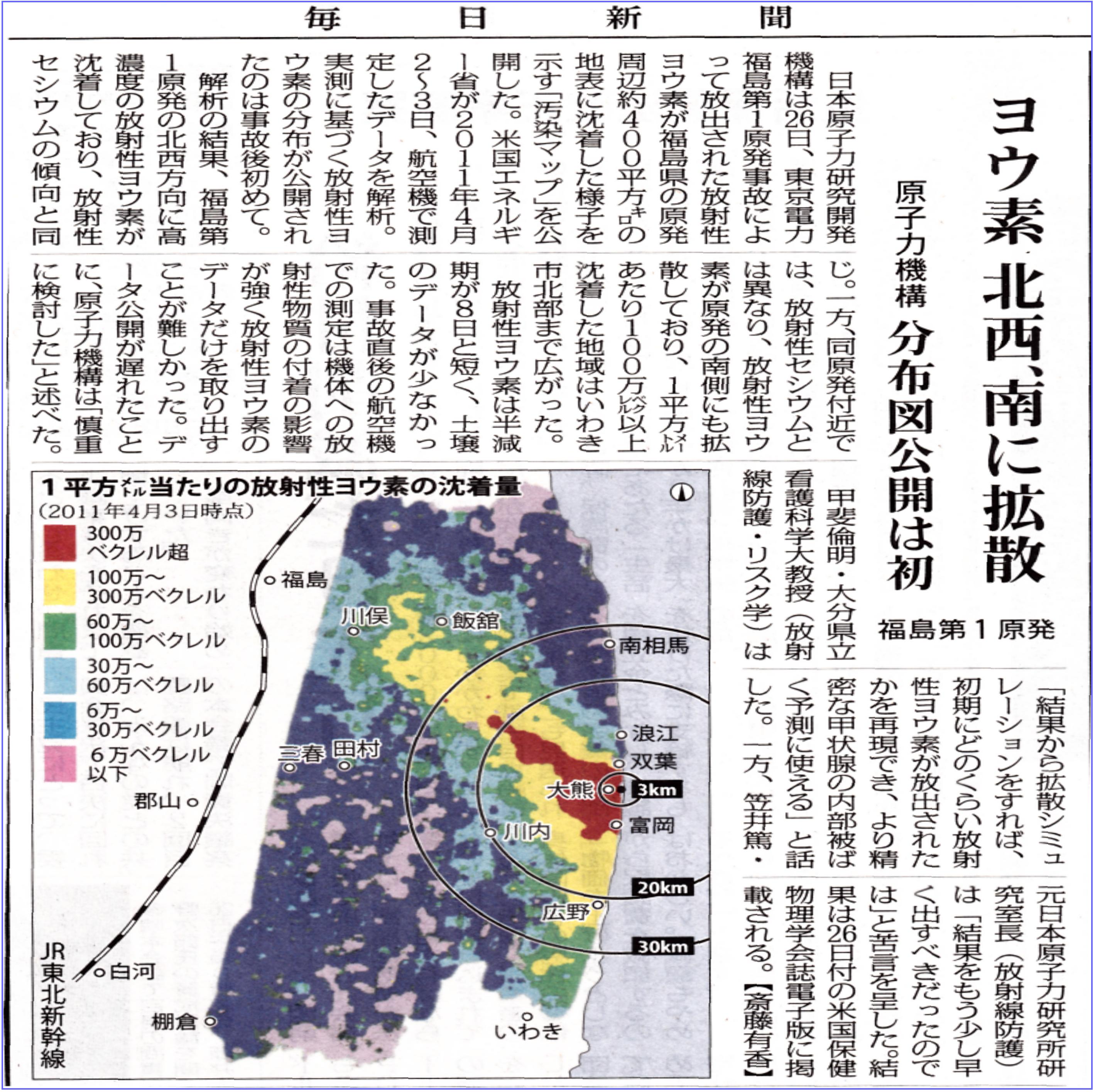

上図は2013.6.27.毎日新聞。我々が最も知りたかったデータを日本原子力開発機構が公表したものである。今までヨウ素131の拡散状況を知るためには今中哲二氏、木村真三氏らの爆発事故直後の現地で採種したサンプルの分析結果から学ぶ他はなかった。

核害対策室ニュースNo.323,324,を参照しながらこの記事を見ると、それではSPEEDIのデータというのは何だったのか、なぜ活用できなかったのかということをくり返しくり返し考えさせられる。

災害時の情報というのは直接に大勢の人の命を左右する。机の上で仕事をする「コンピューターおたく」達には現場は見えない。このデーターは被曝者の甲状腺障害を考える上でも大変に重要なものです。(郡山地区に住んでいる我々も被曝者です)。